La scultura raffigura Afrodite, dea dell’amore simbolo della forza vitale e della fecondità, in una delle numerose varianti romane riprese dalla scultura greca.

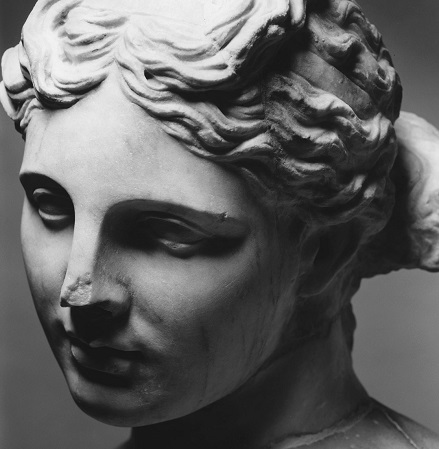

Una particolare acconciatura ne caratterizza il volto. I capelli ondulati, a piccole ciocche divise, sono fermati da una benda sottile. Scriminati nel mezzo, scendono con onde morbide a coprire in parte le orecchie raccogliendosi in una crocchia in basso sulla nuca; ai lati della fronte due bande di capelli sono riportate in alto sulla testa e legate in un nodo.

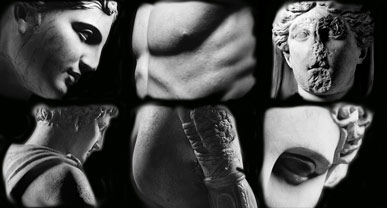

Dal movimento delle spalle si evince che le braccia aderivano al corpo, in posizione diversa tra loro con il braccio destro più avanzato e piegato al gomito e la mano protesa in avanti a sfiorare il seno che rimanda al modello della cosiddetta Afrodite pudica.

STATO DI CONSERVAZIONE MATERIALI E RESTAURI

Il busto di Afrodite così come lo possiamo ammirare oggi è il risultato di un restauro, realizzato in età moderna dai resti di una statua antica. Risulta ricomposto da numerosi pezzi, con integrazioni di gesso nelle suture.

Il busto di Afrodite così come lo possiamo ammirare oggi è il risultato di un restauro, realizzato in età moderna dai resti di una statua antica. Risulta ricomposto da numerosi pezzi, con integrazioni di gesso nelle suture.

Nella testa, buona parte del volto è rifatto, come la parte anteriore della capigliatura, mentre orecchie e capelli compresa la benda che li lega sono antichi.

Il restauratore ha ripreso con attenzione l’antica acconciatura completando le parti mancanti sulla base dei resti originali. Tuttavia nel rimontare la testa ha seguito la corretta inclinazione ma non del tutto la rotazione, in origine maggiormente girata verso la sua sinistra.

La scultura, recentemente sottoposta a un intervento di pulitura e revisione delle stuccature, risulta eseguita con numerosi frammenti in marmo bianco a grana fine, per la maggior parte identificabile con il marmo Docimio, proveniente dalla zona di Ischenisar in Turchia.

Importanti integrazioni sono in marmo venato di grigio, probabilmente da Carrara.

STORIA

La naturalezza della realizzazione di questa scultura è notevole sia per la morbidezza delle forme che nella vivacità della resa della chioma, con i riccioli che sfuggono dalla pettinatura.

La naturalezza della realizzazione di questa scultura è notevole sia per la morbidezza delle forme che nella vivacità della resa della chioma, con i riccioli che sfuggono dalla pettinatura.

La tipologia dell’Afrodite Pudica rientra nella tradizione inaugurata dalla famosa l’Afrodite Cnidia di Prassitele, primo nudo dell’arte greca che rappresenta la dea subito prima o dopo un bagno sacro.

La grande fama dell’opera di Prassitele determinò la creazione di numerose copie e varianti anche in epoca ellenistica riscuotendo grande successo e diffusione anche nell’arte romana.

Copie famose dell’Afrodite pudica sono l’Afrodite Capitolina, conservata ai Musei Capitolini di Roma (II o I secolo a. C.) e la Venere dei Medici (fine del I secolo a. C.), conservata nella Tribuna degli Uffizi di Firenze.

Anche in Palazzo Altemps si trovano raffigurazioni di Afrodite in diversi atteggiamenti: un’Afrodite Cnidia e un’Afrodite accovacciata, originalissima variante del tema, in cui la dea sta per ricevere, in posizione accovacciata, l’acqua del bagno sacro. Un’altra importante copia dell’originale modello, opera dello scultore greco Doidalsas, si trova nel Palazzo Massimo a Roma.

COSTUME

La complessa acconciatura della nostra Afrodite mostra, nella parte più alta della testa, un caratteristico nodo chiamato nodo di Eracle (modernamente chiamato nodo Savoia).

La complessa acconciatura della nostra Afrodite mostra, nella parte più alta della testa, un caratteristico nodo chiamato nodo di Eracle (modernamente chiamato nodo Savoia).

Il nodo di Eracle aveva una precisa valenza protettiva. Serviva a fissare la cintura che stringeva la tunica nuziale negli sposalizi religiosi dell’antichità romana e poteva essere sciolto solamente dallo sposo.

Il riferimento a Eracle deriva probabilmente dal fatto che il mitico eroe era padre di ben settanta figli: un rimando inequivocabile alla fecondità della nuova unione matrimoniale.

Tale funzione spiega il fatto che questo nodo sia chiamato anche nodo d’amore. I significati portati dal nodo di Eracle si adattano molto bene alla figura di Afrodite, dea dell’amore, che presiede all’amore coniugale